Titulo

La locura como categoría política

El Fraile Aldao

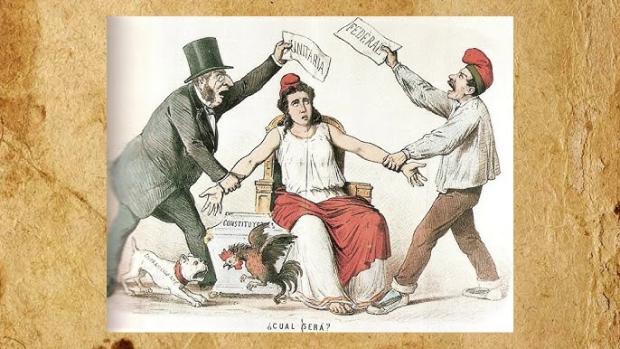

Durante las décadas posteriores a la declaración de la Independencia de 1816 se desarrollaron en el seno de la actual República Argentina, dos tendencias políticas que representaban modelos antagónicos de organizar las relaciones entre las provincias y la aduana de Buenos Aires: Unitarios y Federales.

El Unitarismo pregonaba por un gobierno centralizado y pretendía que toda la actividad político económica estuviera regulada desde la capital. El Federalismo en cambio, era más variado en su composición ideológica en relación a cómo debería ser la organización interna del país, pero tenían en común la oposición al centralismo porteño y la defensa de las autonomías provinciales en la toma de decisiones. Este antagonismo desató una guerra de facciones que se caracterizó por el uso desmedido de la violencia y una crueldad extrema desde ambos bandos.

Al grito de "Orden y Religión", se comenzó a crear una atmósfera que definía como locos y herejes a todos los enemigos de Rosas.

En ese contexto sociopolítico, el Fraile José F. Aldao, que se desempeñaba como gobernador de Mendoza (1841-1845) y era un férreo defensor del Federalismo, generó una de las muestras más elocuentes de esa primera división política histórica. Con el apoyo del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, expidió un decreto que establecía legalmente que todos los unitarios eran locos y, por lo tanto, irresponsables de sus actos.

El decreto, firmado por el propio Aldao y promulgado por Santiago Miranda el 31 de mayo de 1842, dice en su introducción: “Considerando que desde el principio de la lucha de los Federales, contra bando salvaje de Unitarios, han manifestado estos últimos un desquicio completo de su cabeza; Que entre sus desordenadas maquinaciones se unieron a los extranjeros para humillar la dignidad y el honor de la República; Que la manía de hacer males a los pueblos de la Confederación se acrecienta cada día; Que todas las clases de la sociedad están expuestas a la tropelía1 de estos furiosos locos; Que es deber del Gobierno poner un dique a estas furias, salvando así a los pacíficos ciudadanos de sus acechanzas.”2

La normativa ordenaba al Jefe de Policía disponer de un lugar para encerrar a estas personas, garantizando, además, que queden inhabilitados jurídica y comercialmente. Los efectos del decreto fueron inmediatos y establecieron la incapacidad civil de los unitarios: ninguno de ellos podía contratar, trabajar, ser testigo, ni disponer de una cantidad mayor de diez pesos por mes. Si fuese indispensable la declaración de un unitario ante la justicia, un médico debía evaluarlo previamente y certificar el estado de sus facultades mentales para determinar que “su juicio se había restablecido un tanto.”3

Al grito de Orden y Religión, se comenzó a crear una atmósfera que definía como locos y herejes a todos los enemigos de Rosas: “Cuando Lavalle inició su campaña política, los documentos oficiales no dudaron en llamarlo “el loco traidor asesino Juan Lavalle” y a sus compañeros “locos salvajes unitarios”. Cuando se sospechó que José F. Rivera tomaba partido en su favor, se escribió “el loco pardejón4 Rivera”. Al producirse la intervención francesa se habló de “locos inmundos franceses”. Cuando el gobernador de Entre Ríos se pronunció contra Rosas, los diarios oficiales no vacilaron en llamarle “el loco traidor Urquiza…”.5

Vale la pena rememorar el trato que recibían las personas alcanzadas por el decreto: “(...)Los alienados vivían en completa aglomeración, muchos de ellos sin otra cama que el desnudo y frío suelo, en calabozos húmedos, oscuros y pestíferos. Los cepos para sujetar y calmar a los furiosos, y los (cepos) que contenían las mismas camas, eran de uso frecuente para calmar la agitación (…)”6

A lo largo de la historia, el binomio política-psiquiatría se ha entrelazado en una dinámica dialógica entre lo normativo y lo científico, dando lugar a situaciones paradigmáticas como la del decreto del Fraile Aldao.

El decreto del Fraile Aldao estuvo vigente, en la provincia de Mendoza, entre mayo y agosto de 1842. Cuando el gobierno de Rosas comienza a perder apoyo político y finalmente cae, tanto ésta como otras normativas, fueron prontamente derogadas y retiradas del andamiaje institucional del país, pero marcando un importante antecedente en el modo de inscribir a la locura en la vida política argentina.

Psiquiatría Política

El término Psiquiatría Política tiene dos grandes acepciones. Por un lado, según lo postulado por el psicólogo estadounidense Drew Westen en su libro The Political Brain7, es aquella que intenta estudiar, comprender y describir los rasgos de personalidad de quienes han detentado cargos importantes en los sistemas democráticos actuales, en calidad de ministros, gobernadores o incluso presidentes. Si bien, resulta un interesante campo de análisis para comprender cómo estas características impactan luego en la toma de decisiones que afectan la vida de millones de personas, no es el enfoque que se le dará a estas líneas.

En este análisis, se utilizará el sentido adoptado por José Ingenieros en su libro La locura en Argentina (1920), en el que nos muestra cómo a lo largo de la historia, el binomio política-psiquiatría se ha entrelazado en una dinámica dialógica entre lo normativo y lo científico, dando lugar a situaciones paradigmáticas como la del decreto del Fraile Aldao.

Si bien es cierto que a la locura se la asocia inmediatamente con padecimiento mental, no es una definición científica utilizada en el campo de la psiquiatría. Es una denominación de signo ideológico que sirve para identificar, rotular, agrupar y segregar a toda persona o grupo que altere el cotidiano funcionamiento de las sociedades.

Definiciones como loco, enfermo mental, psicótico o degenerado son utilizadas con frecuencia en el ámbito de la política para ubicar a toda persona o colectivo que esté en las antípodas de la propia concepción del mundo.

El término proviene del latín locus, que significa “El que está en un lugar determinado, que no es el lugar correcto”. Padecer locura, estar loco, no sólo se refiere a haber perdido el juicio, sino a ocupar un lugar de exclusión social. Esta utilización del lenguaje se vincula también con la construcción histórica que se tiene acerca de la locura como extranjería, como aquello que proviene de otro lugar y no es nosotros.

En ocasiones a lo largo de la historia, sectores que representan la voz de lo normativo en la sociedad han tomado los conocimientos teóricos-prácticos del campo de la salud mental para describir a su otro político. Definiciones como loco, enfermo mental, psicótico o degenerado son utilizadas con frecuencia en el ámbito de la política para ubicar a toda persona o colectivo que esté en las antípodas de la propia concepción del mundo.

Este hecho adquiere una magnitud mayor cuando estas caracterizaciones provienen de los sectores que detentan lugares de poder, estableciendo simbolizaciones que no admiten fisuras ni repreguntas. La instancia normativa se sirve del discurso de la ciencia porque sabe que éste goza de una aceptación social unánime.

La validación al saber científico es prácticamente absoluta, no suele ser cuestionado por las leyes ni por las rebeliones populares, lo que, paradójicamente, también caracteriza al despotismo en la vida política. La utilización de la nomenclatura psiquiátrica para definir a ese otro político es una de las maneras en las que se enmascara el autoritarismo.

Una de las características principales de la locura es la ausencia de matices que nos permitan repensar nuestras ideas más arraigadas y poner en duda la rigidez de nuestros enunciados. Esa certeza absoluta y sin fallas, propia de la psicosis en el ámbito de la psicopatología y de las prácticas totalitarias en la política, es la que debería ser objeto de discusión porque colisiona directamente con el funcionamiento de los sistemas democráticos y no deja espacio para ningún tipo de diversidad u oposición.

Hacia 1925, Freud utiliza el término Negación para designar el rechazo de la percepción de un hecho que se impone en el mundo exterior. Una existencia no habilitada no es lo mismo que una no-existencia, para rechazar lo diferente, primero debe definirse su particularidad: A lo otro se lo reconoce, se delimitan su identidad y sus bordes para luego inhabilitarlo socialmente.

La locura es una denominación de signo ideológico que sirve para identificar, rotular, agrupar y segregar a toda persona o grupo que altere el cotidiano funcionamiento de las sociedades.

Esta reacción defensiva (en términos psicoanalíticos) frente a aquello que amenaza nuestra estructura simbólica, permite preguntarnos también acerca de las características de esa construcción que necesita de lo opuesto para definirse de un modo negativo: “No somos aquello”.

En estos casos, lo que se impone desde el mundo exterior es esa percepción individual de un peligro externo pero materializada en una construcción política opuesta -o al menos diversa-. Lo diferente a uno mismo queda entonces situado en el lugar de lo desechable, lo equivocado y lo patológico; y la propia construcción ubicada dentro lo correcto, lo inmaculado, lo sano, lo que no admite dudas, ni deja espacio para los matices o la autopercepción del error.

Por otra parte, la búsqueda de anular al otro político a través del discurso de la ciencia, genera un efecto paradojal. La patologización de ese otro pone al diagnóstico en el centro de la escena, adjudicándole todas las responsabilidades; lo que termina invisibilizando el contenido de los conceptos que ese otro utiliza para las decisiones de gestión. El foco debería estar puesto en cómo la materialización de esas ideas repercute en un mejoramiento o empeoramiento en las condiciones de vida de la mayoría de la población y no en diagnósticos que, en principio, no son posibles de aseverar.

En los momentos más agudos de crisis social, la pregunta acerca de los conceptos de normalidad y locura vuelve a entrar en tensión.

Para que exista la razón, debe anteponerse la locura y viceversa. Es importante entender la lógica de este juego dialéctico, y cómo de acuerdo a los discursos hegemónicos propios de cada época, los parámetros que determinan una y otra pueden volverse aún más rígidos y arbitrarios. Y sobre todo cómo pueden ser utilizados desde lo normativo como un intento -infructuoso, por cierto- de invalidar a toda persona, sector político o institución que se oponga al propio imperio ideológico.

Por ello, resulta necesario contextualizar las definiciones de locura y normalidad entendiéndolas como complementarias para existir, y también los elementos y las personas que las definen en cada período de la historia, los intereses en juego y las consecuencias que acarrean en la vida de los destinatarios de tales abstracciones.

Hechos históricos, como el Decreto de Aldao, muestran cómo el binomio psiquiatría-política puede entrelazarse en detrimento de cualquier construcción que se presente como diversa a la oficial, con el objetivo de afianzar su hegemonía en el poder e invisibilizar las propias falencias.

En los momentos más agudos de crisis social, la pregunta acerca de los conceptos de normalidad y locura vuelve a entrar en tensión. Es así como en los sistemas políticos en los que abundan las prácticas totalitarias -incluso en los que fueron elegidos por la voluntad popular- lo opositor aparece como sinónimo de locura, y la locura como sinónimo de una palabra sin validez. ◼

Notas

1. Atropello o acto violento, cometido generalmente por quien abusa de su poder.

2. Ingenieros, José (1920), , Ed. Cooperativa, Buenos Aires, p. 127.

3. Ingenieros, José, op. cit., p. 129.

4. Tipo de mulo salvaje y difícil de amansar.

5. Ingenieros, José, op. cit., p. 131.

6. Ingenieros, José, op. cit., p. 133.

7. Westen, Drew (2007), The Political Brain. The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation, Ed. PublicAffairs, Nueva York, 2024.

Darío Cavacini

Lic. en Psicología

dariocavacini2 [at] gmail.com